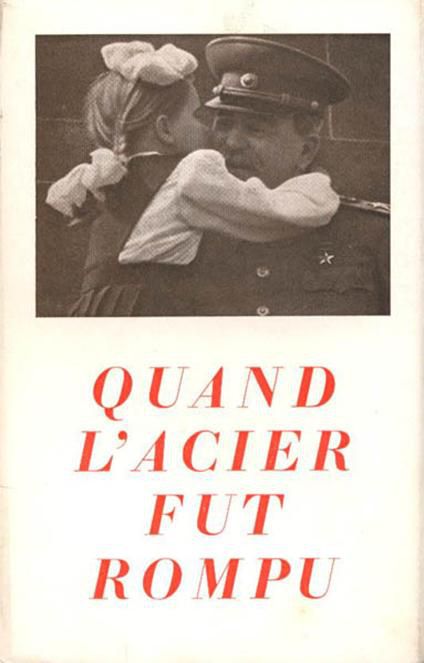

Quand l’acier fut rompu, Marcel Marïen, Les lèvres nues, 1957

Cet ouvrage qui date de 1957 traite du stalinisme et des débuts de la déstalinisation. On pourrait croire que cela n’a rien à voir avec notre époque, rien n’est plus faux.

Si l’ouvrage est facile à lire, il est par contre plus difficile d’en comprendre les intentions profondes, puisque s’y mêlent aussi bien l’examen d’une réalité fuyante et troublante à une sorte de méditation sur la pratique révolutionnaire et la nécessité de conserver sa place dans le mouvement massif de lutte contre le capital.

Dans un premier temps Marïen examine les conséquences de la révolte de Budapest qui a entraîné la remise en question de l’engagement communiste de très nombreux intellectuels. S’il dénonce la méthode de cette dénonciation, il n’approuve nulle part l’intervention soviétique en Hongrie, mais en même temps il justifie, bien malgré lui, sa propre position, puisqu’à l’époque Marïen est encore membre du Parti communiste belge. Au fond ce qu’il en dit c’est que les intellectuels à force de faire de la théorie ne sont finalement jamais engagé dans les combats importants. Ce qui est vrai bien sûr, mais qui en même temps peut justifier n’importe quelle position au nom de l’efficacité. Marïen pense tout de même qu’il faut défendre le régime soviétique parce qu’il conteste vraiment le capitalisme, notamment par la mise en place d’une propriété collective des moyens de production. Ce principe nous apparaît d’autant plus important, qu’aujourd’hui qu’il n’existe plus de régime se réclamant du communisme on voit que le développement des tendances sans frein du capitalisme prédateur entraîne le monde dans le chaos.

Le second point développé dans ce petit ouvrage est le rapport Kroutchev. Après avoir dénoncé l’hypocrisie de la position minoritaire trotskiste – par exemple en rappelant la phrase imbécile de Trotski selon laquelle le parti a toujours raison – il examine la possibilité du stalinisme. C’est le passage le plus intéressant. Car s’il dénonce la folie qui s’empare du pouvoir dès que celui-ci est conquis, il ne sépare pas, bien au contraire cette folie de la soumission de ceux qui par leur attitude consolident ce pouvoir. C’est-à-dire que les formes du pouvoir par ce jeu de domination et de soumission deviennent plus importantes que l’exercice même du pouvoir.

Mais la réflexion la plus importante de Marïen porte sur la notion de peuple. C’est là sans doute ce qu’il y a de plus actuel. En effet le peuple est dans la théorie à la fois le sujet et l’objet de la lutte des classes. On ne sait pas ce que c’est que le peuple, on ne sait pas ce qu’il veut, et d’ailleurs il n’existe que quand il se met en mouvement. C’est au nom du peuple que s’engagent les combats contre l’oppression, et la vision marxiste suppose que le peuple s’emparera de ce combat, le fera sien et de ce fait engendrera une société très différente. Or nous dit Marïen, on ne sait pas ce que c’est que le peuple car celui-ci peut se jeter à l’occasion aussi bien dans les bras d’Hitler que dans ceux de Staline, sans plus de recul dans l’un comme dans l’autre cas. Et puis le peuple n’a guère de suite dans les idées. S’il lui arrive de se révolter d’une manière sauvage et inattendue, il abandonne ensuite le pouvoir à une classe ou caste qui poursuit d’autres intérêts que les siens. Cette versatilité imprévue dans le cours de l’histoire introduit justement le rôle du hasard dans celle-ci.

Cette analyse de ce qu’est le peuple ne serait rien sans un examen des conditions de ses manipulations, notamment en ce qui concerne la propagande. Marïen souligne l’importance d’une propagande brutale et simpliste dans le maintien du pouvoir de Staline, propagande qui s’appuie sur des slogans débiles selon lesquels Staline est un génie, un grand savant, etc. mais c’est pour montrer que ce type de propagande est au cœur même du système capitaliste : c’est la même chose de faire de la propagande pour une marque de savon ou un dictateur. Cela passe par les mêmes mensonges, mais cela signifie aussi que les masses aiment à jouer ce jeu de la crédulité. En effet comment croire que les masses justement adhèrent raisonnablement à l’idée que Staline est un grand savant, ou un grand agriculteur, mais comment croire de manière symétrique que les masses adhèrent de la même manière à des slogans stupides selon lesquels telle marque de lessive lave plus blanc ou que tel dentifrice protège la qualité de nos dents.

C’est bien là que l’ouvrage est d’une grande actualité parce qu’en effet le système de domination par la propagande s’est affiné et développé. Par exemple dans la mise en scène de la nécessité de l’Union européenne comme but en soi. On ne sait plus très bien pourquoi il faut construire l’Europe et conserver l’euro, tant leurs résultats économiques sont décevants, mais on fait semblant de croire que c’est un combat décisif. En vérité c’est bien le décalage qui s’installe entre les promesses du pouvoir – l’avenir communiste radieux, ou la création d’une Europe harmonieuse et prospère – et la triste réalité des performances qui explique une partie de la violence brutale que le peuple met en œuvre contre les aberrations du pouvoir. On remarque que ce sont les staliniens les plus aveugles qui ont été à la fois les critiques les plus tardifs et les plus virulents de ce système. La violence des critiques de Stéphane Courtois[1]contre le communisme est aberrante non pas parce que ces critiques ne sont pas fondées, mais parce qu’elles interviennent bien trop tard lorsque le régime communiste est mort et enterré, et surtout alors que celui-ci marxiste tardif façon maoïste, avait fait pendant longtemps dans son militantisme échevelé l’impasse sur la réalité du communiste en Chine comme en Russie.

Pour autant, Marïen est assez mal à l’aise parce que si d’un côté il critique l’idée même de peuple, de l’autre il a bien du mal à abandonner l’idée de lutte des classes. Debord gardera un peu la même attitude : produisant une théorie très élitiste, compréhensible seulement par des gens très cultivés, tout en revendiquant pour les masses un droit à la révolte spontanée. La parenté qu’il y a entre les deux hommes, c’est cette ambiguïté et par suite la critique trotskiste des avant-gardes. Ce n’est pas un hasard s’ils se sont rencontrés, mais à lire l’ouvrage de Marïen on comprend mieux pourquoi ils se sont séparés. En effet Marïen a bien du mal à virer sa cuti, comme d’autres staliniens flamboyants – je pense à Roger Vailland – il s’éloigne du parti et de la manière soviétique de prôner la révolution sur la pointe des pieds, tandis que Debord va au contraire verser dans le militantisme anti-stalinien. N’est-ce pas cette distance entre les deux hommes qui fait que les surréalistes belges, au grand regret de Debord, ne participeront pas à la création de l’IS.

Extraits

« Autant il serait absurde de tirer de la douleur de Trotsky la moindre interprétation spéculative, autant l’on s’étonne que le biographe que se voulait Trotsky, s’y essaie à propos de l’accablement de Staline. Loin donc que s’éclaire le personnage de ce dernier, c’est plutôt celui de Trotsky qui, de ce biais, se précise sous nos yeux, sa psychologie particulière, son tempérament, et bien mieux que ne le montre son autobiographie monumentale. De sorte qu’il ne manque, pour nous approcher de Staline, que la biographie que celui-ci aurait pu nous donner sur Trotsky. Nous voici ramener à nos remarques antérieures, qui consistaient à reconnaître la littérature historique comme un genre littéraire assez voisin du roman, à la seule différence des noms propres, des dates et des lieux qui, dans l’un, relèvent de l’arbitraire pur, dans l’autre, se doivent d’être respectés par l’auteur sous peine de perdre tout crédit » p. 37

Bien sûr les boutiquiers n’ont rien inventé du tout. Ils se fondent simplement sur une expérience qui a deux mille ans d’âge. Car, faut-il le rappeler, la méthode vient en droite ligne de Jésus, roi des Juifs et fils de Dieu, rien de moins que le créateur du monde, commerçant jusqu’à la moelle. Aussi bien la méthode tient en deux mots : promettre ce qui n’existe pas, faire comme si le démenti constant de ce qui est, de ce qui est visible, tangible jusqu’à vous faire hurler de douleur, était nul. De pain ? Pensez-vous ! Mais c’est ma chair même. Du vin ? Vous voulez rire ! Mais c’est mon sens que vous buvez » p. 87.

« Si bien que l’on pourrait observer que le peuple équivaut en quelque sorte à une sphère dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Or de temps en temps, sans crier gare, un grand remous se produit, qui s’enfle, qui déferle, et l’on voit le peuple tout entier descendre dans la rue. Le voilà donc enfin celui que l’on cherchait vainement jusque-là, dont on était bien près de croire qu’il n’était que fumée, et qui pareil à une énorme vague fracassante s’abat sur les villes, pulvérisant tout sur son passage. […]Mai c’était une existence éphémère. Que les rênes viennent à manquer ou qu’elles rompent dans la mêlée, cette force immense livrée à elle-même aussitôt se morcelle et s’effrite, pour retourner lentement au silence et à ses ornières ancestrales » p.91

« Or il convient de faire ici une remarque banale mais quand même singulière. Contrairement à ce que depuis cent ans l’on n’a pas cessé d’affirmer sur tous les tons, en tous lieux, à tous propos, le peuple est foncièrement réactionnaire. Ni créateur ni inspiré. Le misonéisme est son sentiment naturel. Il n’abhorre rien tant que l’aventure et le changement, la rupture de ses plus médiocres habitudes. L’histoire du travail humain est aussi bien l’histoire d’une suite ininterrompue de sourdes protestations du peuple contre l’amélioration de son sort. […] Et le peuple n’aime en vrai que le sommeil, ses aises, les maigres aises qui lui sont données presque de force ; grâce à lui certes, mais en même temps malgré lui. Il n’aime rien tant que de ne penser à rien. S’il pense malgré tout, s’il désire si peu que ce soit, ce ne peut être qu’à la condition de se détacher, de s’isoler de la masse amorphe et engourdie, c’est-à-dire de cesser de se confondre avec cette abstraction que l’on nomme « le peuple », de cesser de l’être, ou mieux : de cesser de pas être, tout simplement. Bref de devenir « un homme ». p. 92-93.

« Car rien n’est plus mêlé, moins pur, que ces irruptions impromptues. Le peuple est un acteur prodigieux, qui se plie à tous les rôles, les assume tous à la fois, bourreau et victime, juge et criminel ; écrasant de son pas lourd et souverain les subtilités théoriques comme les guerres et les maladies font les hypothèses des historiens et des médecins. D’où vient qu’il passe sans discontinuer du « fascisme » au « communisme », au désespoir, dans les moments de fièvre, des idéologues vétilleux. La révolte est le creuset où toutes les doctrines se mêlent et se consument d’un seul coup, où la vie soudain les calcine et les transcende d’un seul et gigantesque bond. C’est au tour des théories de la rattraper : l’insurrection devient un art. Et c’est dans cette course décisive contre le temps, où chaque seconde est précieuse, où chaque minute est exceptionnelle, où chaque heure est grosse de miracles, que la révolution et la contre-révolution s’affrontent sans reprendre haleine […] Mais quelle que soit cette issue, le peuple n’est pas, et par définition ne peut être, révolutionnaire. Il n’est de la révolution que l’outil ; l’agent et non la cause ». pp. 95-96