Paul Jorion, Le capitalisme à l’agonie, Fayard 2011

Paul Jorion est un universitaire belge, un peu âgé maintenant, qui s’est fait apprécier dans la mouvance radicale et bien au-delà par ses analyses de la crise de 2008. Il tient également un blog qui est très lu et très suivi[1]. Il ne faudra pas pour autant attendre de Jorion des analyses simples et faciles à comprendre, voire à utiliser dans la lutte qui nous oppose aux forces des ténèbres.

L’ouvrage va développer ce qui est le dada de Paul Jorion : le capitalisme est en train de s’écrouler sous nos yeux parce qu’il a mis en place un système qui accroit les inégalités et qui mène ainsi à une crise de surproduction. Il remarque d’ailleurs le fait qu’à quelques années près le capitalisme de marché s’écroule comme s’est écroulé le capitalisme d’Etat.

Dans l’ensemble c’est un ouvrage très brouillon. Le plan en est décousu. Ou plutôt certains aspects sont très développés et d’autres pas assez. Par exemple, le chapitre 2, le plus long, fait environ 130 pages et le chapitre suivant un peu moins de trente. C’est le chapitre 2 d’ailleurs qui est le plus intéressant dans la mesure où il décrit concrètement, techniquement, comment la finance provoque des transferts de richesses d’une classe à l’autre. Il fait du reste des institutions monétaires et de leur fonctionnement le cœur de son analyse. Comparant celles-ci volontiers avec une forme de criminalité dont on finit par s’habituer. Il est facile alors d’en déduire qu’un tel système n’a pas d’avenir. C’est un chapitre assez compliqué, même pour ceux qui sont formés à l’analyse économique. Cela est dû essentiellement au fait que la déréglementation des marchés financiers qui intervient au début des années 80, alliée à la révolution informatique a permis de démultiplier les produits financiers et les formes de leur circulation dans le monde.

Au passage il dénonce l’idéologie des économistes comme la force de frappe du capitalisme financier. Ce qui lui permet de réhabiliter au passage Marx et Keynes dans un même mouvement. Mais le chapitre qui est consacré à ces deux penseurs est assez flou et entaché d’erreurs. D’abord en ce qui concerne Keynes. Ce dernier est connu pour avoir théorisé le rôle de la demande. Le soutien de la demande par l’Etat et par la banque centrale a deux objectifs : d’une part redistribué la richesse créée vers les salariés pour que ceux-ci voient leur sort s’améliorer et ne se lancent pas dans une révolte qui mettrait à bas le capitalisme – programme qui était à l’ordre du jour entre les deux guerres mondiales – mais cette demande a aussi pour autre objectif de soutenir l’ensemble du système économique autour de la notion de plein emploi. Cela est bien connu, mais Jorion d’un autre côté nous explique que ce soutien de la demande est voué à l’échec parce qu’il génère de l’endettement et de l’inflation qu’il faudra bien payer un jour. Cette seconde partie de l’analyse se trouve déjà au cœur de l’approche des marxistes de l’ultra-gauche comme Paul Mattick[2] par exemple qui n’a eu de cesse de dénoncer les solutions keynésiennes comme vouées à l’échec. Cette analyse me semble erronée parce qu’en réalité c’est bien le soutien de la demande, adossé à des transferts importants de l’Etat et une imposition des revenus lourde, qui a permis pendant une bonne quarantaine d’années de stabiliser à la fois les inégalités été la croissance économique. Il est assez difficile de prétendre qu’un système qui a fonctionné pendant au moins deux générations s’apparente seulement à une rustine. En outre, par le fait que ce système a engendré une classe moyenne pléthorique, il est évident que le cadre de son fonctionnement et sa nature ont complètement changé. Il est difficile de tenir les deux bouts de ce raisonnement : on ne peut pas dire d’un côté que c’est la contre-révolution libérale qui a détruit l’économie mixte, en rabaissant de façon continu le rôle de régulation de l’Etat et de la Banque centrale, et engendré la crise, et en même temps tenir pour rien les solutions de soutien de la demande. Au passage il souligne comme efficace le système monétaire mondial fondé sur le bancor et proposé par Keynes comme une alternative au projet américain de Bretton Woods qui consacrait la suprématie de la monnaie américaine. Mais il n’analyse pas le fait que cette proposition était tout simplement inapplicable. Il ne creuse pas non plus l’idée avancée par Keynes de mettre en place un système qui empêche les nations de se trouver dans un état de déséquilibre commercial. Or on sait aujourd’hui que le déficit commercial est la calamité qui non seulement a été permise par l’endettement excessif des nations, mais en Europe par la mise en place de cette horreur économique qui se trouve être la monnaie unique, l’euro.

Jorion s’attaque également à Marx. Certes il le désigne comme un économiste de premier plan, ce qui n’aurait guère fait plaisir à l’auteur du Capital. Mais en même temps il considère que son erreur a été de résumer la dynamique de l’accumulation du capital seulement à l’antagonisme de deux classes, les salariés qui produisent la richesse et les capitalistes qui captent la plus-value. Il ajoute pour bien se faire comprendre que cette erreur est fondamentale en ce sens qu’elle ne peut pas s’expliquer par le manque de développement du capitalisme à l’époque où Marx écrivait. Or à l’époque où Marx écrit, il est évident que la fonction d’intermédiation financière est bien peu développée et que le capitalisme est encore largement patrimonial : l’actionnariat est faiblement développé et le mode d’accumulation du capital ne s’appuie pas sur le crédit, mais principalement sur l’autofinancement. Il reconnaît cependant que Marx a eu l’idée lumineuse de comprendre le système de la marchandise comme une dépendance de l’être humain au monde matériel des objets, conférant à ceux-ci une puissance jamais égalée auparavant. C’est bien sûr cet aspect-là qui a été le cœur de toute la critique marxiste d’inspiration hégélienne, de Lukacs à Debord en passant par l’Ecole de Francfort. Mais cet aspect n’est guère approfondi et surtout guère renouvelé, c’est pourtant le support nécessaire à l’expansion du crédit et à la mainmise du capital sur les vies individuelles.

Jorion qui suggère que le capitalisme n’est pas réformable – tout en faisant l’impasse sur le succès justement de ce qui a été la révolution keynésienne – en appelle à une révolution et souligne le parallèle entre la crise d’aujourd’hui et la période prérévolutionnaire du XVIIIème siècle. Si ce parallèle est assez pertinent, notamment en rappelant les positions de Saint-Just et de Robespierre, il est faiblement développé. Certes il précise bien que cette grande révolution de 1789 n’a été faite qu’à moitié, mais il a le tort de laisser croire que celle-ci – et selon lui toutes les révolutions qui ont suivi – ont toujours été faite par des « intellectuels », la masse frustrée suivant. C’est une vision erronée et hâtive. C’est même l’inverse : on peut rappeler ici que Lénine n’était pas pressé de faire la révolution en Russie, arguant que le parti n’était pas prêt. Or la révolution a eu lieu. C’est seulement après parce que la révolution n’avait pas su inventé et maintenir les instruments de son émancipation qu’elle a été confisqué par un parti effectivement aux mains d’intellectuels.

Le point aveugle de l’ouvrage de Jorion est probablement qu’il n’arrive pas à imaginer les solutions de sortie de crise. Certes une des solutions est la catastrophe et l’effondrement pur et simple du système économique entraînant des guerres civiles et d’autres calamités. Mais il en est d’autres qui pourraient très bien voir le jour : après une nouvelle crise financière qui ne pourrait plus être sauvée par une intervention étatique de grande ampleur comme en 2009, il se pourrait qu’on se tourne vers une nouvelle approche qui sorte de la mondialisation en revenant à une logique nationale et protectionniste. Car c’est seulement dans le cadre de la nation que le système économique peut se réformer en donnant une place plus importante à l’intervention étatique dans tous les domaines. Puisque nous sommes dans une crise de surproduction, il paraît évident que la solution économique passe aussi bien par une modification du partage de la valeur entre les salariés et les entrepreneurs, par une éradication de la classe des financiers, mais également par une baisse radicale du temps de travail.

Bien sûr il est très difficile de parier sur l’avenir des nouvelles formes institutionnelles. Jorion se demande avec quelles forces une révolution pourrait se faire. Ce n’est pas la bonne question. Ou plutôt c’est la question que se posent les tenants d’une révolution guidée par des « intellectuels ». Or les révolutions par nature sont imprévisibles. Ainsi, personne ne sait ce qui va advenir de la Grèce. Les tensions sont très fortes, intenables. Celles-ci peuvent amener une guerre civile et consécutivement la prise du pouvoir par un parti fasciste, c’est ce qui semble pour l’instant le plus probable, mais cette situation peut amener également la Grèce à sortir de l’euro et à retrouver une voie plus pacifique pour la remise en état de sa société.

SUSAN GEORGE, LUGANO II, Cette fois en finir avec la démocratie, Le seuil, 2012

Les ouvrages de Susan George ont un grand succès un peu partout. Elle est devenue au fil du temps une des critiques les plus connues du capitalisme moderne et de ses dérives. C’est un ouvrage qui envisage la crise globale que traverse le monde dans son entier : crise démographique, économique, écologique et aussi institutionnelle. S’appuyant sur des faits qui commencent maintenant à être bien connus, il est présenté comme une œuvre de fiction puisqu’il se présente comme émanant d’un groupe d’experts qui conseillent les puissants de l’économie mondiale pour consolider leur pouvoir et rendre celui-ci durable. C’est au fond un peu le même principe que ce qui avait été à l’œuvre pour la rédaction et la mise en musique du rapport de Censor[1]qui avait été publié en 1976 et qui était l’œuvre de Gianfranco Sanguinetti avec l’aide de Guy Debord et qui semblait dans un premier temps avoir été rédigé par une forte personnalité de l’élite économique italienne. Sauf qu’ici nous sommes à visage découvert et que nous savons tout de suite que c’est Susan George qui l’a produit.

Le but de ce texte est multiple, d’abord nous faire prendre conscience de la réalité de la crise, ensuite de dévoiler la logique des puissants pour maintenir et accroître leur pouvoir dans un monde qui semble s’en aller à vau l’eau à grande vitesse. Le plus important est sans doute la disparition progressive de la démocratie formelle, reléguant le rôle des parlements à la gestion des problèmes minuscules des questions de société – et non pas des problèmes sociaux. Jürgen Habermas a, concernant l’Union européenne, de post-démocratie.

Il y a beaucoup d’erreurs factuelles, par exemple concernant les nouveaux traités européens qui privent les Etats démocratiquement élus de toute possibilité d’action concrète sur ce qui est important, à savoir la politique économique, à avoir le partage de la richesse, les formes de production de la richesse – il faudrait dire ici la « valeur », et aussi les modes de consommation. L’Union européenne par le biais de ses différentes boutiques, la Commission européenne, la Banque centrale européenne ou encore le MES, agit ouvertement maintenant comme une institution fascisme – même s’il s’agit encore d’une forme « molle » de fascisme.

L’ouvrage pointe principalement les difficultés pour ne pas dire plus pour les simples citoyens d’agir maintenant sur le monde en vue de le transformer.

Mais à mon sens l’ouvrage ne va pas au-delà d’un simple constat et n’imagine pas comment la tendance pourrait être inversée à court et moyen terme, à moins d’admettre qu’une nouvelle crise financière mette finalement bas le pouvoir financier. Celui-ci paraît avoir verrouillé toutes les possibilités de contester sa puissance, agissant sans retenue, presqu’au grand jour contre les peuples qui paraissent de plus en plus asservis.

Le point le plus intéressant de l’ouvrage est dans la description des mécanismes d’une révolution culturelle qui a disqualifié au fil des ans tous les discours alternatifs. Et c’est bien ce qui manque à la pensée radicale aujourd’hui une méthode d’action articulée sur une vision claire de ce qu’il est possible de faire. En outre cette mouvance radicale qui aurait la volonté de travailler à un changement des formes d’une société qui ne satisfait plus qu’une toute petite partie de la population, est divisée sur ses objectifs, passant un temps infini à se disputer autour de querelles microscopiques[2].

Mais Susan George, si elle mesure à peu près bien les enjeux, appartient au mouvement altermondialiste qui n’a strictement aucune efficacité parce qu’il attend que le degré de conscience s’élève et que les peuples se mobilisent en réinventant des formes organisationnelles nouvelles. Cette attente risque évidemment de se révéler illusoire et marquée par l’impuissance face à un pouvoir assez bien organisé.

Autrement dit, nous avons face à face un groupe très étroit, mais très organisé, et le reste de la population mondiale qui reste passive devant les dégâts que la lutte des classes a engagée ouvertement depuis la contre-révolution conservatrice du début des années quatre-vingts sur tous les fronts, celui de la culture comme sur celui de l’économie.

Il nous semble cependant que le principal va résider dans les années qui viennent dans les possibilités que cet ordre nouveau aura de maintenir les masses dans ce niveau d’hébétude. Il est d’ailleurs remarquable que les eurocrates – qui selon moi méritent d’être pendus pour crimes contre l’humanité – ne promettent plus comme avant la crise de 2008 une amélioration de l’emploi et du bien-être. Comme il est tout aussi remarquable que ce soit à la faveur de la grande crise de 2008 que le modèle qui a mené à la catastrophe que l’on sait, se soit trouvé renforcé. Mais en réalité, les tendances de l’économie mondiale aujourd’hui ne permettent pas aux puissants de ce monde d’être optimistes, essentiellement parce qu’ils ne peuvent relancer l’économie et assurer un minimum vital à la masse des peuples des pays développés.

La première issue que nous devons envisagée, c’est tout d’abord que l’Union européenne s’effondre littéralement. L’impossibilité pour les pays les plus pauvres de la zone euro de payer une partie significative de leurs dettes rend l’application des plans d’austérité et le démantèlement de l’ensemble des services publics dont l’Europe était si fière il y a peu, plus que difficile et ne peut plonger l’Europe que dans le chaos, au moins la partie occidentale de celle-ci. Or ce chaos n’est pas profitable en termes d’accumulation du capital. Le krach financier de 2008 a engendré des pertes évaluées à 50 000 milliards de dollars, soit presque une année de PIB. Certes depuis le développement de la crise les puissances financières ont redressé leurs positions de belle manière, mais c’est reculer pour mieux sauter, car cette puissance est bâtie sur du sable. L’argent ne peut pas tout seul produire de l’argent. Il faut encore que celui-ci puisse capter une partie de la richesse réelle et matérielle. Or la marasme des économies les plus développées ne le permet pas. On peut spéculer pendant un temps sur les dettes publiques, sur le cours des matières alimentaires, mais cela n’a qu’un temps.

L’AVENIR EST ECONOMIQUE, Guy Debord, 1953.

C’est ainsi que depuis quelques mois on annonce une récession économique en Allemagne, celle-ci ayant mangé son pain blanc, c’est-à-dire les prélèvements qu’elle peut réaliser, grâce la monnaie unique, sur le reste de l’Europe. Ce modèle néo-mercantiliste, dans la mesure où il vise à ne plus s’appuyer sur la demande interne, n’a pas d’avenir, contrairement à ce que pense Angela Merkel qui pense que les principes de l’austérité budgétaire sont gravés dans le marbre pour les 1000 ans à venir – toujours le rêve imbécile d’un grand Reich.

Que se passera-t-il lorsque les dettes publiques qui ne peuvent que croître et croître encore, ne seront pas remboursées ? Elles ne vaudront plus rien et les banques qui les classent dans leurs actifs, non plus.

Deux issues sont alors possibles : le développement de guerres civiles qui vont mener au pouvoir des régimes fascistes, la tendance est déjà à l’œuvre en Grèce, ou alors un retour à la logique keynésienne dans un cadre national, avec le redéploiement d’un Etat national interventionniste qui prenne les choses en mains, en nationalisant le secteur bancaire et le crédit et qui oriente les investissements, la production et la consommation à partir des besoins matériels de première nécessité.

La plus grande erreur de l’IS et de Guy Debord fut probablement de croire – mais les événements de Mai 68 ont semblé leur donner raison – qu’une révolution pouvait se construire en dehors des logiques économiques[3]. On se souvient de la phrase de Raoul Vaneigem énonçant un peu inconsidérément : « Nous ne voulons pas d'un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui »[4]. Or nous vivons aujourd’hui dans un monde où justement on peut mourir de faim. Le capitalisme pouvait jusqu’à une date récente arguer de sa supériorité sur le plan matériel, le système prétendait avoir éradiqué la pénurie matérielle. Cette ambition est maintenant désuète. Nous mourrons peut-être d’ennui, mais avant nous serons affamés.

Edmond Buchet, Les auteurs de ma vie, Buchet-Chastel, 1969

C’est le journal d’un éditeur. Mais ce n’est pas n’importe quel éditeur. Il s’est trouvé dans les années cinquante et soixante à la pointe de la modernité littéraire de l’époque, publiant Henry Miller, Lawrence Durrel, Roger Vailland ou encore Malcolm Lowry. C’est-à-dire une forme de littérature moderne, mais fort éloignée des errements du Nouveau Roman. En même temps qu’on pénètre les arcanes d’un milieu bien compliqué, avec ses magouilles pour les prix, ses coups fourrés pour retenir ou piquer un auteur la concurrence, on entrevoie la façon dont les éditeurs forment leurs goûts et choisissent les ouvrages à publier. Et bien sûr on est frappé par ce décalage qu’il peut y avoir entre le mode de vie d’un écrivain qui travaille à ses manuscrits et celui de son éditeur qui passe son temps dans les cocktails et les rendez-vous mondains. Les pages de Buchet sur Roger Vailland sont très émouvantes cependant.

Et puis Buchet publia les romans de Michèle Bernstein et celle-ci lui amena Guy Debord et La société du spectacle. Les passages qui concernent les deux situationnistes sont assez intéressants, peut-être plus pour ce qui concerne Michèle Bernstein. La légende voudrait que Tous les chevaux du roi et La nuit ne soient que des sortes d’œuvres de circonstance, juste produites pour renflouer les caisses de l’IS, mais sans conviction littéraire. Le récit de Buchet montre qu’il n’en est rien et que Michèle Bernstein envisageait même de continuer sa carrière littéraire au-delà de ces deux ouvrages. Mais on ne sait pas plus pourquoi cela ne se fit pas, et ce d’autant qu’assez rapidement Michèle Bernstein d’éloigna de l’IS et de ses exigences quant à l’obligation de se tenir à l’écart des formes littéraires bourgeoises et du cirque médiatique qui les accompagne. Buchet fait du reste le rapprochement efficace entre Tous les chevaux du roi et la « morale » anticonformiste que développait Roger Vailland à la même époque.

On remarque au passage que Buchet refusa de publier Vaneigem, passant donc à côté d’une bonne affaire au final, mais surtout qu’il le refusa pour des défauts d’écriture et de présentation. En revanche, il loue les qualités de rigueur dans l’écriture de Guy Debord. On voit que dès avant que les situationnistes ne deviennent connus, le jugement littéraire est déjà fait : Vaneigem n’a pas le talent ni la rigueur de Debord. C’est bien sûr le jugement d’un éditeur bourgeois, mais le temps va le confirmer. Même si aujourd’hui Vaneigem a toujours un peu de succès, il n’a jamais atteint et n’atteindra jamais cette reconnaissance de l’establishment littéraire à laquelle Debord a finalement pu prétendre avant les événements de mai 68.

Extraits de Les auteurs de ma vie :

10 juillet 1960

Tous les chevaux du Roi de Michèle Bernstein, dont le mari, Guy Debord, dirige l’internationale situationniste, exprime peut-être plus de pudeur que de cynisme. « S’aimer assez pour se laisser libre », est une morale qui est celle de Vailland et de beaucoup de jeunes, plus admirable assurément que celle qui protège une possession exclusive, mais dont l’application n’est pas toujours facile. La peur des grands sentiments ou de leur expression, la volonté d’afficher une liberté absolue, la volonté d’être affranchi n’empêche pas une pointe de souffrance de sourdre et de cheminer sous le masque. Cette présence palpitante comme un oiseau blessé prend d’autant plus de réalité qu’elle ne se laisse pas étouffer.

Je pense au film des Tricheurs. Dans Tristan, la convention qui brimait l’amour restait extérieure; c’était le roi Mark, l’idée du mariage, l’idée religieuse, le respect de la parole donnée, de la forme contre l’esprit, de la parole contre le sentiment. Dans Les Tricheurs, l’obstacle vient de l’attitude cynique, ou plutôt de l’obligation de liberté sexuelle absolue. Dans Tristan, il faut être fidèle; dans Les Tricheurs, il est interdit d’être fidèle. Dans un cas comme dans l’autre, il n’existe pas de vraie liberté.

Il semble aussi que la pudeur des sentiments aille de pair avec l’impudeur des gestes, réaction naturelle contre le romantisme qui prônait exactement le contraire. Le sentiment gonflé a tué le sentiment vrai, tout comme le cynisme trop affiché est en train de tuer le cynisme authentique. Lorsqu’il ne scandalisera plus, il n’aura plus de raison d’être. Peut-être alors, enfin, deviendra-t-on naturel.

9 septembre 1960

Interview insolite de Michèle Bernstein par Pierre Dumayet à la TV. Il est d’usage de préparer l’interview, de ne pas l’apprendre par cœur certes, mais de convenir du plan, des questions et des réponses. Or, notre Michèle, dont l’apparition sur l’écran, avec son air de jeune garçon frondeur était déjà insolite, ne respecta pas le moins du monde cette convention. Elle s’échappa, se rebiffa, attaqua, avec autant d’esprit que d’agressivité et Dumayet, arroseur arrosé, bourreau torturé, ne sachant plus que répondre, finit par interrompre brusquement l’interview.

Le lendemain, encore furieux, il me téléphona, m’adjurant de ne plus lui envoyer des auteurs de cet acabit. J’ai trouvé au contraire cette interview inattendue et véritablement improvisée plus vivante que les autres et je suis certain que les téléspectateurs auront ressenti une secrète satisfaction à voir, pour une fois, le toréador estoqué par le taureau, et cela d’autant plus que ce dernier apparaissait sous la frêle apparence d’une jeune femme.

1er septembre 1961

Très content du nouveau roman de Michèle Bernstein : La Nuit. Je ne m’étais donc pas trompé en prenant Tous les Chevaux du Roi —, malgré l’apparence de pastiche. La Nuit commence aussi par une sorte de pastiche, de Robbe-Grillet, cette fois, non de Sagan, mais ce n’est encore une fois qu’une apparence. Non seulement Michèle B. diffère de Robbe-Grillet par sa sensibilité essentiellement féminine, mais elle tente une expérience beaucoup plus vaste. Mélangeant le passé, le présent et le futur, elle envisage les personnages, qui sont les mêmes que ceux de son premier roman, sub specie aeternitatis. Ainsi leur destin tout entier forme un bloc d’apparence immobile, au sein duquel se produisent des mouvements divers. Elle n’est certes pas la première à mêler le passé et l’avenir, mais il ne s’agit plus de flash backs, comme chez Faulkner ou Claude Simon, mais bien d’une unité nouvelle, espace-temps, que l’on pourrait considérer, à plus justes raisons que chez Durrell, comme einsteinienne. Je ne sais si Michèle B. a eu cette intention. Bien que sa création soit assez volontaire, j’espère que non. Je crois en effet que le véritable génie créateur peut engendrer des théories, mais qu’il est rarement engendré par elles. L’art de Michèle B. apparaît encore comme un exercice. « Maintenant, vous avez fait vos gammes », lui ai-je dit. Elle pense qu’elle sera totalement elle-même dans son prochain roman. Elle me le promet.

22 août 1967

Michèle Bernstein vient de m’apporter un manuscrit très remarquable sous l’angle de l’intelligence et de la rigueur de son mari Guy Debord. Ces situationnistes ont une pureté que j’admire, une pureté et une intransigeance qui les brouillent avec tout le monde et d’abord, bien entendu, avec les communistes. On a pu croire un moment qu’ils formaient l’intelligentsia des provos d’Amsterdam et ils se sont employés en effet à jeter de l’huile sur le feu, mais ils ont rompu avec eux. « Ils sont vraiment trop bêtes », me dit Michèle.

C’est elle qui fait le truchement entre les situationnistes et moi. Elle m’avait apporté il y a quelque temps un manuscrit de Vaneigem intitulé Petit Manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Nous ne l’avions pas retenu, l’ayant trouvé intéressant mais préconisant des solutions par trop naïves. Celui de Guy Debord a beaucoup plus de rigueur tant dans l’écriture que dans la critique implacable de notre société de consommation. Je lui demande toutefois de changer le titre, beaucoup moins public que celui de Vaneigem. La Société du Spectacle prête à confusion. Les acheteurs éventuels, qui, dans leur plus grande partie, ignorent tout du situationnisme vont croire qu’il s’agit d’un livre sur le théâtre. Mais Debord est aussi entêté que Robespierre et Saint-Just additionnés. Il ne veut pas changer son titre et je sens qu’il n’y a rien à faire pour le persuader. Il m’avertit d’avance qu’il ne veut pas qu’on publie sa photo, qu’il ne se prêtera à aucune interview et qu’il refusera la TV. La publicité promet d’être délicate.

J’estime beaucoup le livre, mais je pense qu’il s’agit essentiellement de théorie et de spéculations intellectuelles. Michèle Bernstein me détrompe et m’assure que nous verrons prochainement de grands bouleversements dans plusieurs pays d’Europe et en France même. Ils ne doutent pas que l’avenir ne soit à eux.

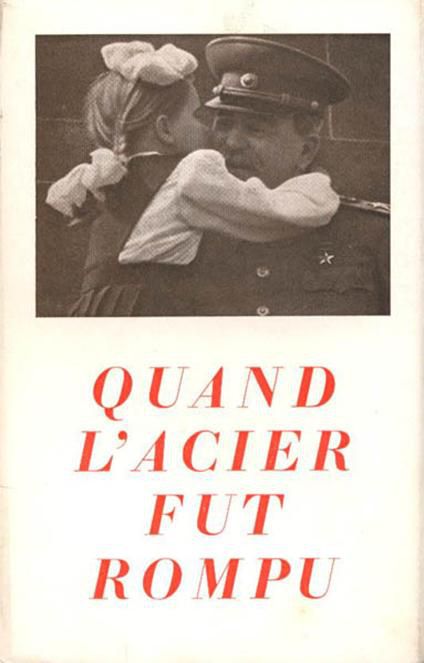

Quand l’acier fut rompu, Marcel Marïen, Les lèvres nues, 1957

Cet ouvrage qui date de 1957 traite du stalinisme et des débuts de la déstalinisation. On pourrait croire que cela n’a rien à voir avec notre époque, rien n’est plus faux.

Si l’ouvrage est facile à lire, il est par contre plus difficile d’en comprendre les intentions profondes, puisque s’y mêlent aussi bien l’examen d’une réalité fuyante et troublante à une sorte de méditation sur la pratique révolutionnaire et la nécessité de conserver sa place dans le mouvement massif de lutte contre le capital.

Dans un premier temps Marïen examine les conséquences de la révolte de Budapest qui a entraîné la remise en question de l’engagement communiste de très nombreux intellectuels. S’il dénonce la méthode de cette dénonciation, il n’approuve nulle part l’intervention soviétique en Hongrie, mais en même temps il justifie, bien malgré lui, sa propre position, puisqu’à l’époque Marïen est encore membre du Parti communiste belge. Au fond ce qu’il en dit c’est que les intellectuels à force de faire de la théorie ne sont finalement jamais engagé dans les combats importants. Ce qui est vrai bien sûr, mais qui en même temps peut justifier n’importe quelle position au nom de l’efficacité. Marïen pense tout de même qu’il faut défendre le régime soviétique parce qu’il conteste vraiment le capitalisme, notamment par la mise en place d’une propriété collective des moyens de production. Ce principe nous apparaît d’autant plus important, qu’aujourd’hui qu’il n’existe plus de régime se réclamant du communisme on voit que le développement des tendances sans frein du capitalisme prédateur entraîne le monde dans le chaos.

Le second point développé dans ce petit ouvrage est le rapport Kroutchev. Après avoir dénoncé l’hypocrisie de la position minoritaire trotskiste – par exemple en rappelant la phrase imbécile de Trotski selon laquelle le parti a toujours raison – il examine la possibilité du stalinisme. C’est le passage le plus intéressant. Car s’il dénonce la folie qui s’empare du pouvoir dès que celui-ci est conquis, il ne sépare pas, bien au contraire cette folie de la soumission de ceux qui par leur attitude consolident ce pouvoir. C’est-à-dire que les formes du pouvoir par ce jeu de domination et de soumission deviennent plus importantes que l’exercice même du pouvoir.

Mais la réflexion la plus importante de Marïen porte sur la notion de peuple. C’est là sans doute ce qu’il y a de plus actuel. En effet le peuple est dans la théorie à la fois le sujet et l’objet de la lutte des classes. On ne sait pas ce que c’est que le peuple, on ne sait pas ce qu’il veut, et d’ailleurs il n’existe que quand il se met en mouvement. C’est au nom du peuple que s’engagent les combats contre l’oppression, et la vision marxiste suppose que le peuple s’emparera de ce combat, le fera sien et de ce fait engendrera une société très différente. Or nous dit Marïen, on ne sait pas ce que c’est que le peuple car celui-ci peut se jeter à l’occasion aussi bien dans les bras d’Hitler que dans ceux de Staline, sans plus de recul dans l’un comme dans l’autre cas. Et puis le peuple n’a guère de suite dans les idées. S’il lui arrive de se révolter d’une manière sauvage et inattendue, il abandonne ensuite le pouvoir à une classe ou caste qui poursuit d’autres intérêts que les siens. Cette versatilité imprévue dans le cours de l’histoire introduit justement le rôle du hasard dans celle-ci.

Cette analyse de ce qu’est le peuple ne serait rien sans un examen des conditions de ses manipulations, notamment en ce qui concerne la propagande. Marïen souligne l’importance d’une propagande brutale et simpliste dans le maintien du pouvoir de Staline, propagande qui s’appuie sur des slogans débiles selon lesquels Staline est un génie, un grand savant, etc. mais c’est pour montrer que ce type de propagande est au cœur même du système capitaliste : c’est la même chose de faire de la propagande pour une marque de savon ou un dictateur. Cela passe par les mêmes mensonges, mais cela signifie aussi que les masses aiment à jouer ce jeu de la crédulité. En effet comment croire que les masses justement adhèrent raisonnablement à l’idée que Staline est un grand savant, ou un grand agriculteur, mais comment croire de manière symétrique que les masses adhèrent de la même manière à des slogans stupides selon lesquels telle marque de lessive lave plus blanc ou que tel dentifrice protège la qualité de nos dents.

C’est bien là que l’ouvrage est d’une grande actualité parce qu’en effet le système de domination par la propagande s’est affiné et développé. Par exemple dans la mise en scène de la nécessité de l’Union européenne comme but en soi. On ne sait plus très bien pourquoi il faut construire l’Europe et conserver l’euro, tant leurs résultats économiques sont décevants, mais on fait semblant de croire que c’est un combat décisif. En vérité c’est bien le décalage qui s’installe entre les promesses du pouvoir – l’avenir communiste radieux, ou la création d’une Europe harmonieuse et prospère – et la triste réalité des performances qui explique une partie de la violence brutale que le peuple met en œuvre contre les aberrations du pouvoir. On remarque que ce sont les staliniens les plus aveugles qui ont été à la fois les critiques les plus tardifs et les plus virulents de ce système. La violence des critiques de Stéphane Courtois[1]contre le communisme est aberrante non pas parce que ces critiques ne sont pas fondées, mais parce qu’elles interviennent bien trop tard lorsque le régime communiste est mort et enterré, et surtout alors que celui-ci marxiste tardif façon maoïste, avait fait pendant longtemps dans son militantisme échevelé l’impasse sur la réalité du communiste en Chine comme en Russie.

Pour autant, Marïen est assez mal à l’aise parce que si d’un côté il critique l’idée même de peuple, de l’autre il a bien du mal à abandonner l’idée de lutte des classes. Debord gardera un peu la même attitude : produisant une théorie très élitiste, compréhensible seulement par des gens très cultivés, tout en revendiquant pour les masses un droit à la révolte spontanée. La parenté qu’il y a entre les deux hommes, c’est cette ambiguïté et par suite la critique trotskiste des avant-gardes. Ce n’est pas un hasard s’ils se sont rencontrés, mais à lire l’ouvrage de Marïen on comprend mieux pourquoi ils se sont séparés. En effet Marïen a bien du mal à virer sa cuti, comme d’autres staliniens flamboyants – je pense à Roger Vailland – il s’éloigne du parti et de la manière soviétique de prôner la révolution sur la pointe des pieds, tandis que Debord va au contraire verser dans le militantisme anti-stalinien. N’est-ce pas cette distance entre les deux hommes qui fait que les surréalistes belges, au grand regret de Debord, ne participeront pas à la création de l’IS.

Extraits

« Autant il serait absurde de tirer de la douleur de Trotsky la moindre interprétation spéculative, autant l’on s’étonne que le biographe que se voulait Trotsky, s’y essaie à propos de l’accablement de Staline. Loin donc que s’éclaire le personnage de ce dernier, c’est plutôt celui de Trotsky qui, de ce biais, se précise sous nos yeux, sa psychologie particulière, son tempérament, et bien mieux que ne le montre son autobiographie monumentale. De sorte qu’il ne manque, pour nous approcher de Staline, que la biographie que celui-ci aurait pu nous donner sur Trotsky. Nous voici ramener à nos remarques antérieures, qui consistaient à reconnaître la littérature historique comme un genre littéraire assez voisin du roman, à la seule différence des noms propres, des dates et des lieux qui, dans l’un, relèvent de l’arbitraire pur, dans l’autre, se doivent d’être respectés par l’auteur sous peine de perdre tout crédit » p. 37

Bien sûr les boutiquiers n’ont rien inventé du tout. Ils se fondent simplement sur une expérience qui a deux mille ans d’âge. Car, faut-il le rappeler, la méthode vient en droite ligne de Jésus, roi des Juifs et fils de Dieu, rien de moins que le créateur du monde, commerçant jusqu’à la moelle. Aussi bien la méthode tient en deux mots : promettre ce qui n’existe pas, faire comme si le démenti constant de ce qui est, de ce qui est visible, tangible jusqu’à vous faire hurler de douleur, était nul. De pain ? Pensez-vous ! Mais c’est ma chair même. Du vin ? Vous voulez rire ! Mais c’est mon sens que vous buvez » p. 87.

« Si bien que l’on pourrait observer que le peuple équivaut en quelque sorte à une sphère dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Or de temps en temps, sans crier gare, un grand remous se produit, qui s’enfle, qui déferle, et l’on voit le peuple tout entier descendre dans la rue. Le voilà donc enfin celui que l’on cherchait vainement jusque-là, dont on était bien près de croire qu’il n’était que fumée, et qui pareil à une énorme vague fracassante s’abat sur les villes, pulvérisant tout sur son passage. […]Mai c’était une existence éphémère. Que les rênes viennent à manquer ou qu’elles rompent dans la mêlée, cette force immense livrée à elle-même aussitôt se morcelle et s’effrite, pour retourner lentement au silence et à ses ornières ancestrales » p.91

« Or il convient de faire ici une remarque banale mais quand même singulière. Contrairement à ce que depuis cent ans l’on n’a pas cessé d’affirmer sur tous les tons, en tous lieux, à tous propos, le peuple est foncièrement réactionnaire. Ni créateur ni inspiré. Le misonéisme est son sentiment naturel. Il n’abhorre rien tant que l’aventure et le changement, la rupture de ses plus médiocres habitudes. L’histoire du travail humain est aussi bien l’histoire d’une suite ininterrompue de sourdes protestations du peuple contre l’amélioration de son sort. […] Et le peuple n’aime en vrai que le sommeil, ses aises, les maigres aises qui lui sont données presque de force ; grâce à lui certes, mais en même temps malgré lui. Il n’aime rien tant que de ne penser à rien. S’il pense malgré tout, s’il désire si peu que ce soit, ce ne peut être qu’à la condition de se détacher, de s’isoler de la masse amorphe et engourdie, c’est-à-dire de cesser de se confondre avec cette abstraction que l’on nomme « le peuple », de cesser de l’être, ou mieux : de cesser de pas être, tout simplement. Bref de devenir « un homme ». p. 92-93.

« Car rien n’est plus mêlé, moins pur, que ces irruptions impromptues. Le peuple est un acteur prodigieux, qui se plie à tous les rôles, les assume tous à la fois, bourreau et victime, juge et criminel ; écrasant de son pas lourd et souverain les subtilités théoriques comme les guerres et les maladies font les hypothèses des historiens et des médecins. D’où vient qu’il passe sans discontinuer du « fascisme » au « communisme », au désespoir, dans les moments de fièvre, des idéologues vétilleux. La révolte est le creuset où toutes les doctrines se mêlent et se consument d’un seul coup, où la vie soudain les calcine et les transcende d’un seul et gigantesque bond. C’est au tour des théories de la rattraper : l’insurrection devient un art. Et c’est dans cette course décisive contre le temps, où chaque seconde est précieuse, où chaque minute est exceptionnelle, où chaque heure est grosse de miracles, que la révolution et la contre-révolution s’affrontent sans reprendre haleine […] Mais quelle que soit cette issue, le peuple n’est pas, et par définition ne peut être, révolutionnaire. Il n’est de la révolution que l’outil ; l’agent et non la cause ». pp. 95-96

Eric Brun, Guy Debord et l’Internationale situationniste, décembre 2011 (suite et fin)

La première partie de ma critique peut paraître un petit peu sévère, parce que tout de même Brun a beaucoup travaillé, il a beaucoup lu. Mais elle me paraît nécessaire parce que finalement on amasse beaucoup de connaissance sur Guy Debord, sans le plus souvent savoir quoi en faire. On peut certes juger que Debord s’est beaucoup trompé – à moins de faire l’âne comme Kaufmann, Zagdanski et les autres thuriféraires. Et de fait on peut, dans une logique d’enquête policière, accumuler les « preuves » qu’il s’est beaucoup trompé et que sa pensée s’est plus souvent qu’à son tour trouvée dans le sillage d’autres penseurs et philosophes dont il est resté tributaire.

Ce n’est pas cela qui a mon avis est important, car en matière d’action politique et de révolution tout le monde se trompe tout le temps… ou presque. Recenser les erreurs théoriques et pratiques de Debord est certes intéressant, puisque cela fait redescendre le grand homme du piédestal où on l’a abusivement installé, mais cela ne dit rien de plus. Or ce qu’oublie Brun c’est que si la « gloire » de Debord perdure près de deux décennies après sa disparition, c’est aussi qu’il nous parle de la nécessité de combattre pour la liberté et pour notre émancipation, pour changer le monde dans un sens un peu positif.

Le véritable sujet d’une analyse de la trajectoire de Debord devrait être, à mon avis, l’étude de cette marge étroite qui s’offre à nos possibilités matérielles d’agir sur le monde plutôt que d’être agi par lui. Debord lui-même rendra compte de son échec en se retirant progressivement du champ de bataille, se transformant peu à peu en un simple écrivain. Il s’est notamment cassé les dents sur la question de l’organisation, voulant à la fois maintenir les deux termes d’un combat douteux où se mêlent à la fois la volonté de vivre « en dehors » des normes imposées et de combattre la société bourgeoise sur son terrain en croyant produire pour l’avenir des nouvelles normes dans la vie quotidienne. C’est pourquoi ramener le combat de Debord et de l’IS a de simples considérations sociologiques, la trajectoire singulière des individus dans la société, apparaît insuffisant et fini par ne rien expliquer du tout.

Debord cherche toute sa vie, ou du moins jusque dans les années quatre-vingts la formule pour trouver la jonction entre les mouvements d’avant-garde et les masses pour agir à la transformation du monde. Mais sa manière de s’insérer dans ce combat – la société ne pouvant changer radicalement sans leur participation – est chaque fois vouée à l’échec et chaque fois la cause de très grandes déceptions. Parmi les multiples raisons de cet échec il y en a au moins deux qui méritent attention : la première est le fait que Debord et l’IS justement ont un mode de vie qui est coupé des masses : ils refusent le travail, du moins s’y essayent-ils de façon a donné toute leur énergie à une révolution dans la culture. La clé de cette position erronée se trouve dans l’idée proposée par l’IL et qui fera le fonds de commerce de l’IS selon laquelle la révolution dans les superstructures précèdent la révolution dans la société. « Ce que l’on appelle culture reflète, mais aussi préfigure, dans une société donnée, les possibilités d’organisation de la vie » écrit Debord dans son Rapport sur la construction des situations.

La seconde, mais c’en est le corollaire, est qu’ils ne comprennent pas le positionnement des prolétaires vis-à-vis de l’art comme système de représentation de leurs aspirations. Par exemple le refus de la littérature prolétarienne comme référence est tout à fait symptomatique, ils la confondent avec une simple reproduction d’une forme dégradée de la culture bourgeoise. Debord entrevoit ce problème justement en critiquant l’avant-gardisme dans la sphère artistique qui se fonde sur un combat « pour la forme ».

La thèse oscille entre une analyse historique – retracer la formation et la transformation de l’IS – et une analyse sociologique – qui sont ceux qui ont fait l’IS, d’où venaient-ils. C’est même assez curieux que sa directrice de recherche ne l’ait pas remarqué. Pour cette raison elle est insatisfaisante. Par exemple rien n’est dit sur les rapports qu’il peut-y avoir entre la lutte contre l’Allemagne nazie et la formation d’une pensée révolutionnaire. Or c’est décisif, parce que c’est justement l’implication du Parti communiste (des partis communistes même) qui explique leur hégémonie intellectuelle sur la gauche révolutionnaire. la Résistance est un modèle de combat pour changer le monde. Brun passe ainsi très vite sur le fait que les compagnons de Guy Debord sont presque tous issus de la mouvance communiste, Jorn, Mension, Dotremont, Constant, Wolman, Chtcheglov, etc. Il ne dite même pas que Jorn a été impliqué – on ne sait à quel degré d’ailleurs – dans la résistance danoise. Il avalise ainsi une coupure qui n’a pas lieu d’être. C’est bien pour cette raison d’ailleurs que Debord se sent dans un premier temps plus proche des surréalistes belges qui sont ouvertement communistes, staliniens aussi dans le sens provocateur, que de Breton qui pendant l’Occupation s’est exilé en Amérique. Sur ce terrain les confusions de Brun sont très nombreuses, par exemple il suppose que Sartre qui a eu tant d’importance dans la formation intellectuelle de Debord, a été résistant ce qui n’est absolument pas le cas. Il l’amalgame bizarrement à Camus, qui lui venait du peuple, et qui a été un vrai résistant.

Au final ce qu’il manque à la thèse de Brun, sans parler du style, c’est d’être justement une thèse !!